Setenta kilómetros en línea recta separan el puerto de la isla grande en la que vivo del puerto de la isla pequeña a la que voy. Dos horas de navegación demora el buque semivacío que atraviesa las serpenteantes olas del mar transparente para llevarme desde una orilla hasta la otra. Tres policías portuarios examinan con exhaustiva atención mi sexto test negativo en un año antes de habilitar mi desembarco. Trescientos metros recorre el caballo marrón que arrastra una antigua carreta sobre la que me siento para trasladarme al hotel. Once cabañas sobre la playa posee uno de los escasos sitios que permanecen abiertos donde su dueña polaca me recibe con afectuosa hospitalidad. Treinta y más grados de sofocante calor soporta mi cuerpo en el extraño invierno de esta latitud del sudeste asiático. Tres caminatas hago sobre playas desérticas de arenas blancas que no queman entre baños que me doy en aguas cristalinamente turquesas que dejan ver extensiones de coral. Cinco rezos musulmanes emitidos por enormes parlantes ubicados en una antena de transmisión cada día se escuchan en toda la isla. Seis mujeres a las que el velo solo deja verles el rostro caminan hacia mí y al pasar sonríen diciendo hello. Tres hombres separados por una improvisada red de otros tres hombres juegan sobre la tierra con una pelota hueca confeccionada con láminas de caña de bambú. Quinientos pasos recorro hasta una imponente mezquita custodiada por un hombre que apenas se entera de mi origen me cuenta que trabajó embarcado en un buque pesquero y conoció Buenos Aires. Cuatro pozos en la arena cavo junto a una niña francesa que juega conmigo sin despegarse y se pone triste al despedirme según cuenta su madre debido a que no conoce la figura paterna. Diez minutos demora en llegar la lancha azul que se mezcla con el color del mar al punto donde me sumerjo para observar el mundo debajo del agua. Seis tortugas acuáticas y peces de colores nadan conmigo o en verdad yo nado con ellos y me siento inmerso en un documental sobre la vida submarina. Siete personas miran como un hombre degüella un cordero como parte de un ritual islámico y esperan su porción de carne sagrada. Tres niñas que andan en bicicleta sin mediar palabra se detienen y posan al ver que me acerco con la cámara y luego con lenguaje de señas me piden que les muestre la foto. Cuarenta minutos a pie me alcanzan para dar un giro completo a la isla devastada a consecuencia de las inclemencias del clima y la falta de mantenimiento por el cierre al turismo. Tres insistentes vendedores van y vienen ofreciendo pulseras realizadas con perlas recogidas por ellos en el fondo del mar. Seis hombres todas las mañanas anhelan con paciencia que los anzuelos que cuelgan de sus cañas atrapen al único alimento posible para subsistir. Cuatro desayunos y almuerzos a base de frutas exóticas y agua de coco disfruto con los pies enterrados en arena mientras oigo la música de fondo que ofrece el mar. Ochenta y siete páginas leo de una novela de suspenso que me entretiene no más que contemplar los brillos que refleja el sol en el movimiento calmo del agua. Cinco noches en las que cierro los ojos a las ocho y los abro a las cinco porque cuando no queda luz natural nada hay para hacer sino descansar en absoluto silencio. Cinco días en una recóndita isla perdida o encontrada en algún lugar del pacífico ocupada por unos pocos lugareños y usurpada por unos pocos turistas que gozamos del privilegio de cumplir aquella ilusión de habitar un rato la idílica isla desierta.

La isla desierta

Indonesia, 2021

Otras historias

La ciudad dormida

La Habana, 2015

La Frida de Victor

Montevideo, 2022

Sonrisas

Buenos Aires, 2018

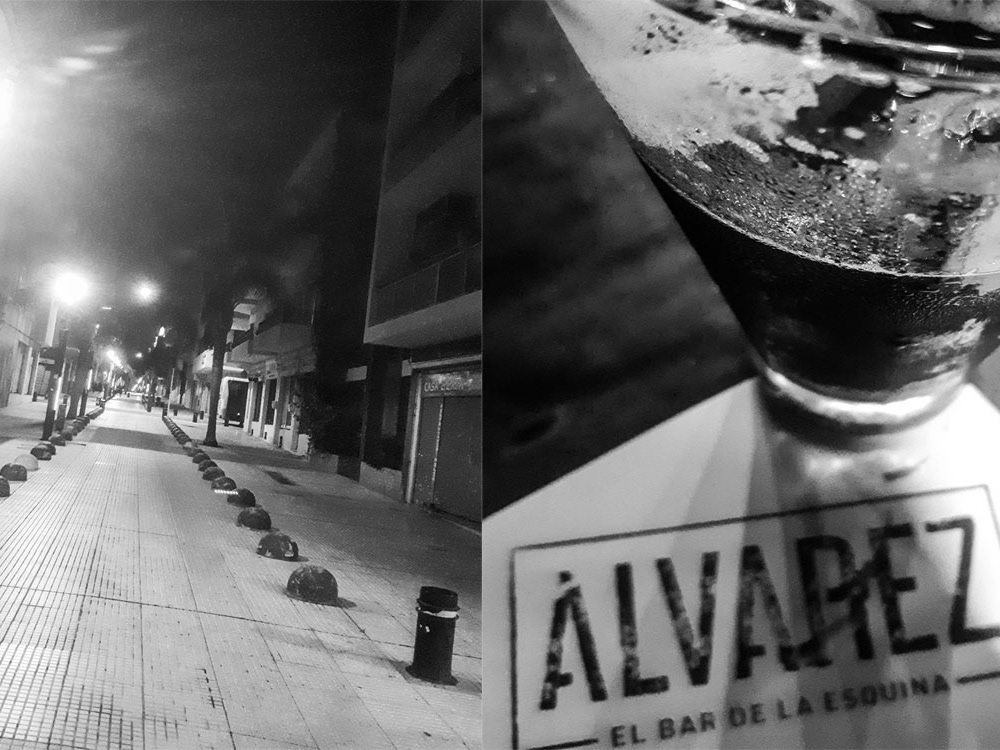

Un virus intenta matarnos

Montevideo, 2020

Desolación

Villa Epecuén, 2018

Vuelta manzana

Bali, 2021

Kiosco lavarropas

Montevideo, 2020

De vida o muerte

Bali, 2021

El camino del arroz

Bali, 2021

Gerardo, el librero

Montevideo, 2020