No conoce a sus padres, según leí, ni tampoco con exactitud la fecha en la que nació, aunque sabe que tiene más de cuarenta y que en la calle vive hace más de veinte. No quiere vivir en otro lado, lo único que quiere es pintura, porque lo único que quiere es pintar. Todas las casas en las que estuve viviendo o de visita, en Ciudad Vieja, tienen al menos un cuadro suyo. Los cuatro o cinco que hasta hoy le he comprado fueron quedando en el camino de tantas mudanzas. Su precaria guarida está a mitad de una cuadra oscura, una colchoneta, un par de cartones, algunos trapos. Ahí vive el indigente con traje de artista, o el artista con disfraz de indigente. Rodeado de trozos de chapa, maderas, puertas rotas, estantes, plásticos. Víctor pinta sobre los materiales que encuentra, descartes de la sociedad que serán lienzos e irán dando soporte a sus próximas pinturas. Pinta de noche y duerme de día hasta que toca salir a caminar en miras de buscarle dueño a la obra de cada día, que usualmente lleva apoyada en la coronilla. Ver a Víctor caminando con un cuadro en la cabeza es un paisaje habitual en estas calles. Hace unos días se acercó para preguntarme qué me parecía el que traía consigo, era Frida Kahlo impecablemente retratada. Le pregunté si lo había copiado y me explicó que todo lo que pinta siempre antes pasó en su mente y que es ahí donde guarda los cuadros, antes de que sean cuadros. Se sabe que le han querido dar asilo cantidad de veces y él se ha cansado de repetir que la forma de ayudarlo es dándole pintura, incluso se da el lujo de presentar preferencias sobre marcas y colores. Le dije que yo quería su Frida, pero no tenía dinero encima y le hice prometer que cuando haga otra me la guarde. No es mi metier, pero aquí se habla de que en el futuro si los cientos de cuadros desperdigados por ahí se juntasen, cumpliría con todos los cánones de una gran obra por su valor social, histórico y artístico. En una de las entrevistas que le han hecho, él afirma que muchos están esperando que muera para monetizar su obra y se sabe que cada tanto se le aparecen personas en autos importantes que frenan, compran la obra del día, le dejan pintura y se van. Para él, sus cuadros valen tanto cuanto necesite para volver a comprar pintura. Me contó que el que más tiempo le llevó terminar fue uno de la última cena y que pinta más de cincuenta cada mes, retratos, paisajes urbanos, arquitectura, historietas y superhéroes, su favorito es Batman. Hoy, cuando desde mi ventana lo vi y lo llamé para recordarle mi encargo, me preguntó si prefería que el gato de Frida esté en la escena, le dije que sí, me pregunto si tenía que ser sobre madera, le dije que no. Se fue, no sin antes anticiparme que hoy solo tenía violeta, verde y naranja. Sospeché que volvería pronto, no imaginé que golpearía mi ventana media hora después. Ahí estaban Víctor, su sonrisa, Frida, su gato. El soporte elegido fue esta vez un pedazo de plástico cortado a mano que pretendía ser rectangular. Quise saber si efectivamente lo había pintado en ese lapso y no necesitó hablar para responderme, tan solo pasó sutilmente el dedo índice por la frente negra de Frida y orgulloso exhibió la yema manchada con pintura fresca. Me dijo que le dé cien pesos porque si bien el cuadro no es grande, el naranja y el violeta son caros. En su realidad paralela, lo vi perderse entre la gente que caminaba en la peatonal. Me di vuelta y miré la mesita blanca, que ayer mismo pensé que le faltaba decoración. La Frida de Víctor Hugo Andrade ya tiene su lugar.

La Frida de Victor

Montevideo, 2022

Otras historias

Vuelta manzana

Bali, 2021

Gerardo, el librero

Montevideo, 2020

Vecindad

Montevideo, 2020

Bichos de ciudad

Buenos Aires, 2023

Kiosco lavarropas

Montevideo, 2020

Creer para ver

Madrid, 2019

El camino del arroz

Bali, 2021

La dignidad

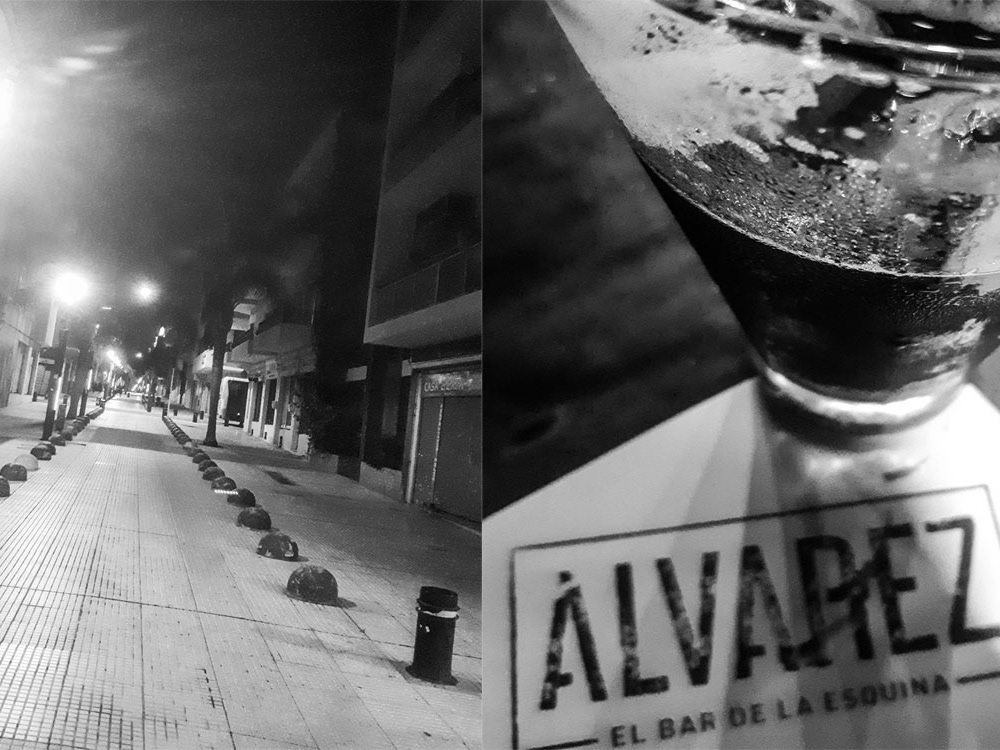

Montevideo, 2022

Doce segundos

Cabo Polonio, 2022

Un virus intenta matarnos

Montevideo, 2020